< still preparing >

Field in Kumamoto (2004-2007)

Role of Bedrock Groundwater.

地下水は重要な水資源でありながら、その水収支を十分に把握した上で

持続可能な使用がなされている地域は未だ少ないと言えると思います。

降った雨が、どれくらい時間をかけて、どれくらい水質を変化させながら、

どのような経路を通って やがて川へ、海へと流出するのか

そのプロセスはまだ解明されていない点も多くあります。

その中で基盤岩内を流動するような深い地下水については情報が得られにくいため

明らかにされていない部分も多いですが、日本のような火山地域においては

亀裂や間隙の多い基盤岩内に地下水が多く蓄えられている場合も多く、

その流動プロセスを明らかにすることも非常に重要なことと言えます。

無機溶存イオンや安定同位体、フロン類等の成分をトレーサーとして、

また地下水位や土壌水分ポテンシャル等の物理的なデータを併せて

降雨流出過程を解き明かしていきたいと考えています。

また台風等の大降雨時には間隙空気が封入され、流出に影響することが考えられ

地すべり等の防災の観点からも、それらの現象にも注目しています。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 研究対象地域

熊本県宇城市不知火町にある本浦川と西浦川を中心とした流域。

■ 背景

■ 目的

■ 観測内容

■ 主な結果

Fig. SiO2濃度(mg/L)の分布

・ まず降水はほぼ 0 mg/L に近い低い値を示す。

・ 土壌水は浅い土壌では 10 mg/L 以下の値を示し、深くなるにつれて高い値を示す。

・ 地下水では 30~50 mg/L の値を示す。

・ 湧水は平均で 25 mg/L 程度の値を示すが、 10~35 mg/L の範囲を大きく変動する。

これらをまとめると、湧水の値は岩盤内を経由した地下水の値に近く、表層の土壌を通過した

地中水のシリカ濃度では説明できない。また、変動が大きいことから、季節に応じて浅い地中水と

深い地下水の混合割合が変動することが分かる。

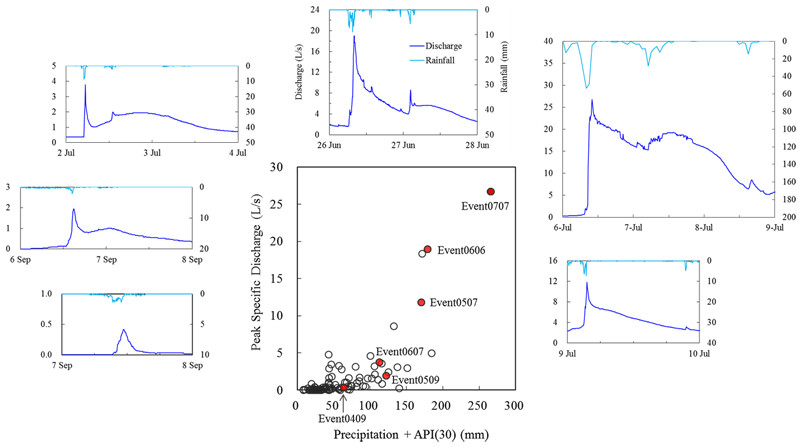

小さい降雨イベントから大きな降雨イベントまで観測され、ピークの形状も様々であるが、ピークが1つのもの、ピークが2つ見られるもの、1つめのピークが大きくて2つめのピークが飲み込まれているようなものが見られる。

降雨イベントを降雨の指標(降雨イベントの総降雨量+30日間の先行降雨)とピーク流量の関係で整理すると、基本的に降雨が多ければピークが大きくなる傾向が見られる。

■ 論文等

-

Iwagami, S., Tsujimura, M., Onda, Y., Shimada, J. and Tanaka, T. : Role of bedrock groundwater in the

rainfall–runoff process in a small headwater catchment underlain by volcanic rock. Hydrological Processes. 24, 2771–2783, 2010

-

Ono, M., Shimada, J., Ikawa, R., Shimizu, T., Iwagami, S. and Yamamiya. K. : Seasonal fluctuations of bedrock groundwater storage in mountain

headwater regions by using electrical resistivity tomography. Proceedings of 36th IAH Congress, 1136-1145, 2008.

-

Shimada, J., Inoue, D., Satoh, S., Takamoto, N., Sueda, T., Hase, Y., Iwagami, S., Tsujimura, M., Ishitobi, T. and Taniguchi, M. : Basin-wide

groundwater flow study in a volcanic low permeability bedrock aquifer with coastal submarine groundwater discharge. IAHS publication, 312, 75-85, 2007.

- Taniguchi, M., T. Ishitobi, J. Shimada and N.Takamoto : Dynamics of submarine groundwater discharge and freshwater-seawater interface, J. Geophys. Res., 111, C01008, doi:10.1029/2005JC0029240, 2006